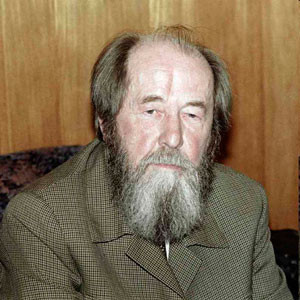

Александр Солженицын - российский писатель (к 105-летию со дня рождения)

| 11.12.2023, 09:31 | |

Автобиография  Я родился в 1918 году, 11 декабря, в Кисловодске. Отец мой, студент филологического отделения Московского университета, не окончил курса, так как пошёл добровольцем на войну 1914 г. От стал артиллерийским офицером на германском фронте, провоевал всю войну, умер летом 1918 г., ещё за полгода до моего рождения. Воспитывала меня мать, она была машинисткой и стенографисткой в г. Ростове-на-Дону, где и прошли всё моё детство и юность. Там я кончил в 1936 г. среднюю школу. Я родился в 1918 году, 11 декабря, в Кисловодске. Отец мой, студент филологического отделения Московского университета, не окончил курса, так как пошёл добровольцем на войну 1914 г. От стал артиллерийским офицером на германском фронте, провоевал всю войну, умер летом 1918 г., ещё за полгода до моего рождения. Воспитывала меня мать, она была машинисткой и стенографисткой в г. Ростове-на-Дону, где и прошли всё моё детство и юность. Там я кончил в 1936 г. среднюю школу. Ещё с детства я испытывал никем не внушенное мне тяготение к писательству и писал много обычного юного вздора, в 30-е годы делал попытки печататься, но нигде не были мои рукописи приняты. Я намеревался получить литературное образование, но в Ростове не было такого, как я хотел, а уехать в Москву не позволяло одиночество и болезнь моей матери, да и наши скромные средства. Поэтому я поступил на математическое отделение Ростовского университета: к математике у меня были значительные способности, она мне легко давалась, но жизненного призвания в ней не было. Однако она сыграла благодетельную роль в моей судьбе, по крайней мере дважды она спасла мне жизнь: вероятно, я не пережил бы восьми лет лагерей, если бы как математика меня не взяли на четыре года на так называемую «шарашку»; и в ссылке мне разрешили преподавать математику и физику, что облегчило жизнь и дало возможность заниматься писательской работой. Если бы я получил литературное образование, вряд ли я уцелел бы в своих испытаниях: я подвергался бы большим ограничениям. Правда, позже я начинал и его: с 1939 и до 1941 года параллельно физмату учился также на заочном отделении Московского института Истории-Философии-Литературы. В 1941 г. за несколько дней до начала войны я окончил физмат Ростовского университета. С начала её из-за ограничений по здоровью я попал ездовым обоза и в нём провёл зиму 1941-42 года, лишь потом, опять-таки благодаря математике, был переведен в артиллерийское училище и кончил его сокращённый курс в ноябре 1942 г. С того момента я был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи и в этой должности непрерывно провоевал, не уходя с передовой, до моего ареста в феврале 1945 г. Произошло это в Восточной Пруссии, странным образом связанной с моей судьбой: ещё в 1937 году, студентом 1-го курса, я избрал для описания «Самсоновскую катастрофу» 1914 г. в Восточной Пруссии, изучал материалы по ней — а в 1945 году и своими ногами пришёл в те места. (Как раз сейчас, осенью 70, та книга, «Август Четырнадцатого», окончена.) Арестован я был на основании цензурных извлечений из моей переписки со школьным другом в 1944–45 годах, главным образом за непочтительные высказывания о Сталине, хотя и упоминали мы его под псевдонимом. Дополнительным материалом «обвинения» послужили найденные у меня в полевой сумке наброски рассказов и рассуждений. Всё же их не хватало для «суда», и в июле 1945 г. я был «осуждён» по широко принятой тогда системе — заочно, решением ОСО (Особого Совещания НКВД), к 8 годам лагерей (это считалось тогда смягчённым приговором). Приговор я отбывал сперва в исправительно-трудовых лагерях смешанного типа (описанного в пьесе «Олень и шалашовка»). Затем, в 1946 г., как математик был востребован оттуда в систему научно-исследовательских институтов МВД—МГБ и в таких «спецтюрьмах» («Круг первый») провёл середину своего срока. В 1950 г. был послан в новосозданные тогда особые лагеря для одних политических. В таком лагере в г. Экибастузе в Казахстане («Один день Ивана Денисовича») работал чернорабочим, каменщиком, литейщиком. Там у меня развилась раковая опухоль, оперированная, но недолеченная (характер её узнался лишь позже). С передержкой на месяц после 8-летнего срока пришло — без нового приговора и даже без «постановления ОСО», административное распоряжение: не освободить меня, а направить на вечную ссылку в Кок-Терек (юг Казахстана). Это не было особой мерой по отношению ко мне, а очень распространённым тогда приёмом. С марта 1953 года (5 марта, в день объявленной смерти Сталина, я первый раз был выпущен из стен без конвоя) до июня 1956 г. я отбывал эту ссылку. Здесь у меня быстро развился рак, и в конце 1953 г. я был уже на рубеже смерти, лишённый способности есть, спать и отравленный ядами опухоли. Однако, отпущенный на лечение в Ташкент, я в тамошней раковой клинике был в течение 1954 года излечен («Раковый корпус», «Правая кисть»). Все годы ссылки я преподавал в сельской школе математику и физику и, при своей строго одинокой жизни, тайком писал прозу (в лагере, на память, мог писать только стихи). Мне удалось её сохранить и привезти с собой из ссылки в европейскую часть страны, где я продолжал так же заниматься внешне — преподаванием, тайно — писанием, сперва во Владимирской области («Матрёнин двор»), затем в Рязани. Все годы, до 1961, я не только был уверен, что никогда при жизни не увижу в печати ни одной своей строки, но даже из близких знакомых почти никому не решался дать прочесть что-либо, боясь разглашения. Наконец, к сорока двум годам, такое тайное писательское положение стало меня очень тяготить. Главная тяжесть была в невозможности проверять свою работу на литературно развитых читателях. В 1961 году, после XXII съезда КПСС и речи Твардовского на нём, я решился открыться: предложить «Один день Ивана Денисовича». Такое самооткрытие казалось мне тогда — и не без основания — очень рискованным: оно могло привести к гибели всех моих рукописей и меня самого. Тогда обошлось счастливо: А.Т. Твардовскому, в ходе долгих усилий, удалось через год напечатать мою повесть. Но почти сразу же печатание моих вещей было остановлено, были задержаны и пьесы мои и (в 1964 г.) роман «В круге первом», в 1965 г. он был изъят вместе с моим архивом давних лет — и в те месяцы мне казалось непростительной ошибкой, что я открыл прежде времени свою работу и так не доведу её до конца. Даже событий, уже происшедших с нами, мы почти никогда не можем оценить и осознать тотчас, по их следу, тем более непредсказуем и удивителен оказывается для нас ход событий грядущих. Источник - www.solzhenitsyn.ru Годы жизни: 11 декабря 1918, Кисловодск — 3 августа 2008, Москва | |

|

| |

| Просмотров: 1766 | Загрузок: 0 | | |

| Всего комментариев: 0 | |